copiado de OJARASCA, suplemento de LA JORNADA www.jornada.unam.mx

NUEVA FICCIÓN ZOQUE

A veces uno se muere

Wenen’omo tuka’ba

Mikeas Sánchez Gómez

¿Volverían a cantar las calandrias después de la muerte de mi padre? ¿Disfrutar yo de esa música sin recordar el dolor que ahora tengo? ¿Cómo cantar alegremente teniendo tanto odio en la lengua? Mi madre nunca me quiso y tampoco me quisieron mis hermanos. Ella me aborrecía y me lo gritaba a todas horas; desde la madrugada en que acomodaba el molino para moler el maíz, cuando preparaba el atole y las tortillas o cuando iba con mi cántaro a traer agua de Sojkuy’nü. Es cierto que me odiaba, pero yo la odiaba más por haberme dejado sin padre.

Él dormía. Soñaba otra vida. Un sueño donde hombres, pájaros y plantas conversaban con la tierra. Era el Katsüjk, morada de los cuidadores de los cerros y la Piogba’chuwe, la cárcel de los ambiciosos e infieles, el lugar donde se pagan las deudas. Y ¿por qué soñaba él con esas cosas? ¿Era aquello un sueño de presagios, una advertencia o una ironía de los cuidadores de los cerros? Dormir está bien. Dormir para mantener en descanso el alma, pero hubiese sido mejor estar despierto, quizá debió defenderse...

A veces uno se muere. La muerte llega de repente, cuando menos se espera. El día menos pensado amaneces muerto en tu cama, entonces despiertas en otro lugar, en una casa que ya no se parece a la tuya.

Debí cerrar sus ojos después de haberse ido, pero no me atreví a hacerlo. Es mi culpa que te hayas muerto con los ojos abiertos. Será mi culpa que alguien más muera pronto. Cuando llegaron las mujeres de Ju mü tus ojos ya estaban tiesos y nadie pudo cerrártelos. Yo tuve razones para no tocar tu cuerpo. Sólo tienen derecho a eso los hijos amados, por eso no ayudé a las mujeres a bañarte. Ellas hicieron lo necesario para tu mortaja: perfumaron tu piel con agua de gardenias, te vistieron con tu mejor enagua, con la blusa más florida, también tuvieron que vendar tus ojos con un pañuelo, para que la gente del velorio no se asustara al ver tus pupilas negras. ¿Recuerdas, madre, que también Facundo se fue de la casa, que hastiado del trabajo en el campo decidió probar suerte en la ciudad? Y se fue para no volver, lo mismo que Alquilino. Era de esperar. No eran buenos muchachos, aunque nunca dejaron de ser tus consentidos. Todos en el velorio sabían que jamás me quisiste. Sólo a tus hijos varones. Yo nací niña, por eso me negaste, por eso me tuviste rabia. Has de seguir maldiciéndome donde sea que tu espíritu se halle. Lo bueno es que ya no te escucho.

—La soledad es un perro rabioso—dijo Zenaida, mi madre, cuando comenzó a sentirse sola.

Primero se casó Alquilino, el mayor de sus hijos. Se mudaron a Tüp’mü, tierras donde se cosecha plátano y cacao. Zenaida no volvió a saber de él. Fue aquella la primera ocasión en que conoció la tristeza, el verdadero dolor que le llenaba los pulmones y le impedía conversar con la gente. Solo monologaba con su esposo muerto. Es posible que se estuviera volviendo loca, hasta Facundo sentía miedo al escucharla, porque solo hablaba de cosas que nadie más veía.

Primero se casó Alquilino, el mayor de sus hijos. Se mudaron a Tüp’mü, tierras donde se cosecha plátano y cacao. Zenaida no volvió a saber de él. Fue aquella la primera ocasión en que conoció la tristeza, el verdadero dolor que le llenaba los pulmones y le impedía conversar con la gente. Solo monologaba con su esposo muerto. Es posible que se estuviera volviendo loca, hasta Facundo sentía miedo al escucharla, porque solo hablaba de cosas que nadie más veía.

El día del entierro de mi padre llovió mucho. Él debió ofender a los cuidadores de la lluvia, por eso se desquitaron en su entierro. Ahora no llueve, madre. El cielo es azul como a ti te gustaba. Perdóname por no cantarte mientras llegas al cementerio. No sé cantar, sólo sé imitar a las calandrias. Perdóname por haber aprendido. Sé que un día me apestará la boca por imitarlas, pero será mi culpa por no haberte obedecido cuando ordenabas que me callara. ¡El cielo está hermoso, madre! Te llevo flores amarillas, flores de cempasúchil para tu tumba. Mis hermanos no llevan flores, ellos te llevan a ti. Alquilino y Facundo lloran tu muerte, les ha de pesar más la conciencia que el ataúd.

La última vez que vi a mi padre yo tenía ocho años. Era un hombre bondadoso. Me enseñó a cuidar las flores. Él no me regañaba por oler tulipanes. Ella se enojaba si me veía oliéndolas, decía que me saldrían granos dentro de la nariz. Creo que mi padre me quería un poco, ningún otro hombre me ha querido como él.

Él también estuvo en un ataúd gris. ¿Recuerdas, madre, que no parecía muerto? En Ju’mü piensan que los muertos regresan a asustar a los vivos. No tengo miedo de eso. Los muertos ya no lastiman. ¿Te acuerdas, madre, que un cobertor verde cubría su cuerpo? De veras que no parecía muerto, por eso no te acercaste a mirarlo; parecía un santo a punto de abrir los ojos, a punto de despertar de ese sueño.

No llueve ahora, padre, en cambio sí el día de tu muerte. Canturreaban quedito los grillos. Sólo los búhos cantaban recio, invadían descaradamente tu sueño. Quizá fue en la primera puñalada o tal vez en la última que comprendiste tu sueño. Eso ya no importaba, porque de todos modos ya estabas muerto.

Y tú, madre, no me quisiste. Es cierto que nunca me quisiste, pero algún día tenía que cobrármelo. Alquilino no estaba muerto. Yo te dije que lo habían matado cuando anduvo de revoltoso con los encapuchados. Por eso te pusiste enferma. En Jü’mü dicen que te moriste de enfermedad, pero yo sé que te moriste de tristeza.

¿Se murió de tristeza? La recuerdo acostada en su hamaca escuchando la lluvia de agosto. Se pasaba horas y horas mirando hacia la puerta, pensaba que en el momento menos esperado aparecerían sus hijos, aunque ellos no volvieron. Entonces ya no quiso comer nada y se puso muy flaca. Tenía el estómago lleno de amarguras y también de remordimientos. Dicen en este pueblo que en noviembre llegan las ánimas. Yo no lo creo. Ella platicaba con mi padre en tiempos de calor y en tiempos de frío. Una tarde la escuché pidiéndole perdón. Creo que en el fondo no era tan mala o tal vez tenía miedo de pagarla.

Ulularon los búhos la noche que murió mi padre. No era en balde el nombre de este pueblo. No llovía. Era el viento el que contoneaba las copas de los árboles. El mismo viento frío que trajo la lluvia del día siguiente. Una lluvia tan potente como no se había visto en Jü’mü. Él dormía, no se esperaba la muerte de esa manera. Ella lo preparó todo: los perros amarrados en el patio trasero, la puerta entreabierta, el candil encendido para que el asesino no tropezara.

Ahora también estamos aquí reunidos y lloramos por la muerta. Facundo y Alquilino me acompañan en el entierro, llevan el ataúd gris entre sus hombros. Ellos se quedarán a las novenas, cooperarán para la comida de los nueve días, juntos rezaremos alrededor de las velas, sentiremos de nuevo ese olor a muerta. Nueve días quemaremos estoraque, pero pasados esos días habrá que llevar la cruz y su sombra al cementerio para que descanse en paz. Llegará el día en que nos sentemos alrededor del fogón, entonces beberemos café de maíz quemado en memoria de la ausente, podremos sonreír tranquilos porque ya nunca más estará entre nosotros.

Mikeas Sánchez, escritora y poeta en lengua zoque, originaria de Chapultenango, Chiapas. Los lectores de Ojarasca conocieron su poesía en el número128, diciembre 2007.

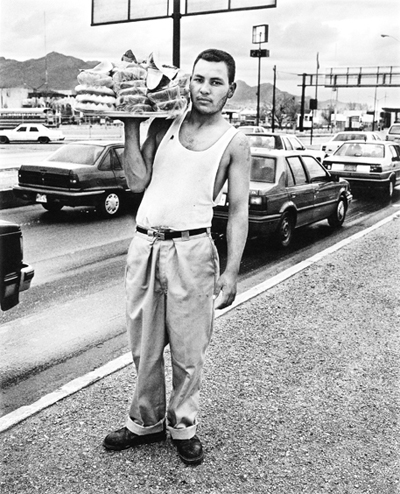

Rubén, Cuidad Juarez, Chihuhua. Foto: Byron Brauchli

No hay comentarios.:

Publicar un comentario