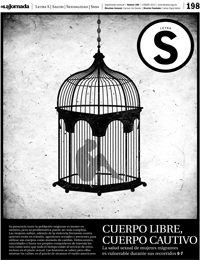

Un hombre sencillo vivió treinta años bien y sin excesos, y luego se

quedó ciego. No podía ponerse debidamente la ropa sin ayuda de otros y

hasta lavarse le resultaba difícil. Su situación era tal que la muerte

hubiera sido una liberación no sólo para él.

Sin embargo, sobrellevó los primeros tiempos con cierta entereza.

Aquello duró más o menos mientras aún pudo ver cosas en sueños, por la

noche. Luego, su situación empeoró.

Tenía dos hermanos que se lo habían llevado a vivir con ellos y cuidaban

de él. Durante el día trabajaban, y el ciego se quedaba solo en casa.

Eran ocho horas diarias, o más. Y aquel hombre, que por espacio de

treinta años había visto, se pasaba ocho horas a oscuras, sin saberlo,

recostado en su cama o dando vueltas por la habitación. Al principio lo

visitaban unos individuos con los que antes solía jugar a las cartas,

apostando poco. Hablaban de política, de mujeres, del futuro. El hombre

que tenían delante era totalmente ajeno a esas tres cosas, ni siquiera

tenía trabajo. Los tipos le contaban lo que sabían y no volvían nunca

más. Hay personas que mueren antes que otras.

Cuando tenía suerte, el ciego se paseaba por su habitación como mínimo

ocho horas al día. Al cabo de tres días ya no tropezaba con nada. Sólo

por entretenerse pensaba en todo lo que había vivido. Recordaba con

placer hasta las zurras que sus padres solían propinarle de niño para

hacer de él una buena persona. Todo esto duró cierto tiempo. Pero luego

las ocho horas se le hicieron demasiado largas. Aquel hombre contaba

treinta años y varios meses. Con suerte, una persona puede llegar a los

setenta. Eso le daba esperanzas de vivir cuarenta años más. Sus hermanos

le dijeron que estaba engordando a ojos vistas. Debido a su vida

regalona. De seguir así, con el tiempo podría engordar tanto que no

pasaría por ninguna de las puertas. Y entonces tendrían que despedazar

su cadáver si, llegado el momento, no querían dañar la puerta. Con

pensamientos similares se entretenía largo tiempo. Por la noche contaba a

sus hermanos que había estado en un variété. Y ellos se reían.

Eran muy bondadosos y lo querían con un cariño varonil, porque él era

una buena persona. No les resultaba fácil mantenerlo, pero jamás se

cuestionaban el asunto. Al principio lo llevaban de vez en cuanto al

teatro, cosa que a él le hacía gracia. Pero luego empezó a entristecerse

cuando descubrió la fragilidad de las palabras. Dios quiso que de

música no entendiera nada.

Al cabo de un tiempo, sus hermanos recordaron que llevaba ya muchas

semanas sin salir al aire libre. Un día lo sacaron con ellos, y él se

mareó. Otro día lo sacó un niño, que lo dejó solo por irse a jugar, y él

fue presa de un miedo atroz y no lo trajeron de vuelta a su casa hasta

muy entrada la noche. Sus hermanos, que estaban muy preocupados, se

rieron al verlo y le dijeron: «Seguro que has estado con una fulana», y

«Ya lo ves, no podemos dejarte solo». Y lo decían en broma, contentos de

tenerlo otra vez entre ellos.

Pensando en aquel día tardó mucho en dormirse por la noche. En su

cerebro —que se había vuelto tan inhabitable para pensamientos luminosos

como una casa sin ventanas para inquilinos alegres— instaláronse

aquellas dos frases a sus anchas. No había visto las caras, y las

palabras habían sido crueles. Tras meditar largamente sobre ellas sin

llegar a ninguna conclusión, desechó esos pensamientos como hollejos de

uva mascada que se escupen sobre un suelo pringoso y allí quedan para

que los pies se resbalen fácilmente.

Una vez, mientras comían, le dijo uno de sus hermanos: «No deberías

empujar la comida con la mano. ¡Mejor coge dos cucharas!» Y él,

angustiadísimo, puso a un lado el tenedor y vio niños comiendo en el

aire. En seguida lo calmaron, pero al cabo de un tiempo, el que le

hiciera la observación empezó a quedarse a comer en la fábrica. Lo hacía

por ahorrarse el largo trayecto. El ciego, que se paseaba solo al menos

ocho horas diarias, aún no había acabado de pensar en el asunto, cuando

el otro hermano le preguntó en una ocasión si le costaba mucho lavarse.

Desde ese día, el ciego empezó a rehuir el agua como un perro rabioso.

Pues pensó que su paciencia había durado bastante tiempo y que sus

hermanos no tenían por qué vivir alegremente mientras él se consumía de

tristeza y soledad.

Se dejó crecer la barba y no se reconoció. Sus hermanos le lavaban los

trajes, pero las manchas de comida en sus camisas eran cada vez más

frecuentes. Por aquel tiempo adoptó también la inexplicable costumbre de

tumbarse en el suelo como un animal.

Se ensuciaba tanto que sus hermanos ya no podían llevarlo a ningún

sitio. Y tuvo que pasar también los domingos solo y salir a pasear sin

compañía. Esos domingos le ocurrían toda suerte de infortunios. Una vez

se cayó con la palangana de agua y la derramó sobre la cama de uno de

sus hermanos, que tardó mucho tiempo en secar. Otra vez se puso los

pantalones del hermano y los ensució. Cuando los hermanos se dieron

cuenta de que el tipo se esmeraba haciendo esas cosas, al principio lo

compadecieron muchísimo y luego le rogaron que no volviera a hacerlas

más, que harto grande era ya su desgracia. Él los escuchó en silencio,

con la cabeza gacha, y se guardó la frase en su corazón.

También intentaron hacer que trabajara. Mas no tuvieron ningún éxito.

Actuó con tan poca destreza que echó a perder el material. Veían cada

vez más claro que la malignidad de su hermano aumentaba día a día, pero

nada podían hacer por evitarlo.

Y el ciego siguió deambulando en las tinieblas y pensando cómo podría

aumentar sus padecimientos, a fin de soportarlos mejor. Pues le parecía

que un gran suplicio es más fácil de sobrellevar que uno pequeño.

Él, que siempre había sido muy pulcro —a tal punto que su madre, cuando

aún vivía, lo ponía como ejemplo a sus hermanos—, empezó a ensuciarse,

haciendo sus aguas menores en la ropa.

De ese modo indujo a sus hermanos a discutir sobre la posibilidad de

internarlo en un asilo. Esta discusión la escuchó él desde la habitación

contigua. Y cuando pensó en el asilo, todos sus sufrimientos pasados le

parecieron bellos y luminosos: ¡a tal punto odiaba esa perspectiva!

«Allí habrá más gente como yo», pensó, «gente que se ha resignado a su

desgracia, que la sobrelleva mejor; allí nos viene la tentación de

perdonar a Dios. No iré a ese lugar».

Cuando sus hermanos se marcharon, él siguió aún largo rato sumido en

profundas meditaciones, y cinco minutos antes de la hora en que solían

regresar, abrió la llave del gas. Viendo que se retrasaban, volvió a

cerrarla. Pero cuando los oyó subir las escaleras, la abrió una vez más y

se tumbó en su cama. Así lo encontraron ellos y se llevaron un gran

susto. Dedicaron toda la noche a atenderlo e intentar recuperarlo para

la vida, cosa a la que él oponía una tenaz resistencia. Aquel fue uno de

los días más hermosos de su vida.

Pero el incidente aceleró los trámites de su internamiento en el asilo de ciegos.

La víspera del día fijado, el ciego se quedó solo en la casa e intentó

incendiarla, pero los hermanos volvieron inesperadamente pronto y

apagaron el fuego en la habitación. Uno de ellos montó entonces en

cólera e increpó acremente al ciego. Le enumeró todos los malos tragos

que tenían que aguantar por él, sin olvidar una sola ignominia ni

dejarse ninguna preocupación en el tintero; es más, en su exposición

llegó incluso a agrandarlo todo. El ciego lo escuchó pacientemente, con

cara compungida. Entonces su otro hermano, que aún le tenía compasión,

trató de consolarlo como pudo. Se pasó la mitad de la noche a su lado,

abrazado a él. Pero el hermano ciego no dijo una palabra.

Al día siguiente los hermanos tenían que ir a trabajar, y se fueron

preocupados. Por la noche, cuando volvieron para llevarlo al asilo, el

ciego había desaparecido.

Al atardecer, cuando oyó los relojes del campanario dar la hora, éste

bajó las escaleras. ¿Adónde se dirigía? A la muerte. Avanzó penosamente

por las calles, siempre a tientas, se cayó, fue objeto de burlas,

empujones e interrogatorios. Por último salió de la ciudad.

Era un gélido día invernal. El ciego aún pudo alegrarse de pasar frío.

Lo habían echado de su casa. Todos se habían confabulado contra él. Le

daba igual. Utilizaría ese cielo frío para sucumbir.

Dios no sería perdonado.

No se resignaría. Había sido víctima de una injusticia. Se había quedado

ciego sin tener la menor culpa, y encima lo echaban de su casa al hielo

y al viento cargado de nieve. Y quienes lo hacían eran sus propios

hermanos, que podían ver perfectamente.

El ciego atravesó una pradera y llegó a un arroyo en el que sumergió un

pie. Pensó: «Ahora moriré. Ahora seré arrastrado por el río. Job no era

ciego. Nadie ha soportado nunca carga tan pesada».

Y echó a nadar aguas abajo.

En

Narrativa completa

Traducción: Juan José del Solar

Imagen: © David Seymour-Magnum Photos